初学者指南毕业日:一个完整的新手成为一个专业的手表作家

本专栏的老读者会知道,在过去的一年里,我对自己进行了无数次的实验和遭遇,试图看看我——一个最近对手表知之甚少的人——能否获得工作知识。

最近我把那个愚蠢的时钟(然后是更愚蠢的手表)放在一起,希望它能让我离新手毕业更近一步。但我不得不承认,我还没有准备好。我很接近。我只需要一点点推动——正确的事件、正确的时刻、正确的情报。我怎样才能找到这些东西中的一件或全部?我需要做一些不傻的事情。

所以我从旧金山飞到芝加哥,参加了关于拆卸和重新组装手表机芯的适当课程。有什么比在全国各地旅行发现哇,拆卸手表机芯并不难,但也不是那么容易,而且重新组装非常困难,至少如果你问我的话?

这是一个很好的时机,我在小学时参加了一项标准化考试,我想这是为了看看“当你在 12 年后开始工作时你会擅长什么”。结果我记得很清楚:我几乎什么都擅长,但空间关系和机械能力很差。测试报告说,大约 95% 的其他马萨诸塞州五年级学生在这两件事上都比我好。

现在,多年过去了,我要回学校了。在那里,我们将看到我的整个一生是否已经将我从最低百分位提升,或者我是否仍然,名副其实,不擅长形状。

该课程由纽约钟表协会举办,并在位于 Ravenswood 社区的一家名为Oak & Oscar的制表师总部举办,在一栋看起来曾经是附近小学或 MK-Ultra 网站的建筑物中 -四层楼,高高的天花板,漂亮的造型——但现在是人们“破坏”事物的地方。办公室有一个俱乐部客厅式的接待区,里面有皮沙发和大约一千种不同类型的威士忌。

前一天晚上没有合眼,这对我来说是不寻常的——而且通常发生在我实际上必须从事一项需要耐力和注意力的任务的前一天晚上——我拒绝了威士忌,而是喝了过量的咖啡。当我大口喝着这杯咖啡,一个接一个地向男人打招呼时,很明显我是唯一一个上课的女人。事实上,我很确定我是唯一一个踏入这个房间的女人,也许除了在这里工作的男人的妻子。可能无关紧要:在课堂上的四次不同的时间,四个不同的男人提到他们必须为他们的妻子带午餐回家,否则他们会在狗窝里。我们这些非常在线的人(我和你一起学习,现在你可以和我一起学习)称这样的人为“妻子”。手表人是否如此痴迷于手表,以至于他们总是如此接近狗窝?还是看男人是这样的妻子,以至于他们被迫援引狗窝的威胁来避免他们活着是为了给妻子带午餐的简单事实?

唉,我不是来回答这些问题的。我在那里拆卸和重新组装怀表。

Oak & Oscar 的制表师 Nathan Bobinchak。学分:橡树和奥斯卡

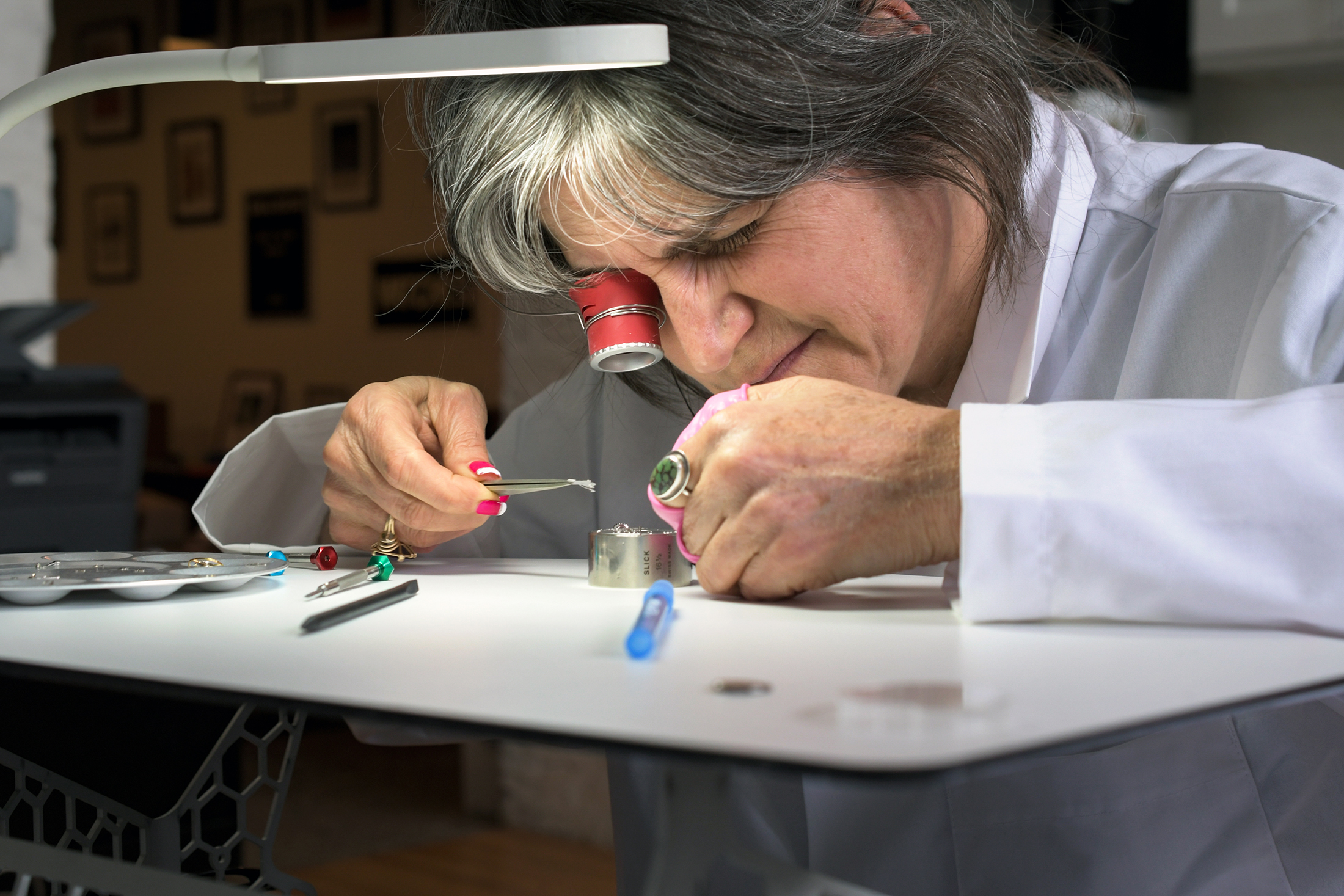

我们有八名学生,整齐地排成两排,每排四人,在一个制表师办公室建在一边的房间里。办公室可以直接获得自然光;我们只得到了它的残余物,但有很多人造光。我们穿上了白大褂。我估计 40% 的钟表作家愿意穿上白大褂,另外 40% 愿意让其他书呆子给你拍白大褂,剩下的 20% 是听别人说话,比如坐在里面的那个人在我面前,30 多岁的金发碧眼、身着运动衫的劳力士爱好者 Dylan 向你解释了他是如何度过新冠肺炎疫情的最初几个月来修复老式打火机的,这实际上似乎是一个不错的主意。

作为我们的导师,HSNY 的教育负责人,一个衣冠楚楚、能干的年轻人,他的名字很贴切,名叫 Steve Eagle,他介绍了自己,迪伦——我的意思是这一切都是非常亲切的——像七岁一样拍了拍他的手,那是他的生日,他即将收到一个鲸鱼软糖蛋糕,让他一个人吃。我也很兴奋,但大概是他兴奋程度的十分之一。 广告

我们都有自己的工作站,桌子上有凸起的平台。这些被称为长凳。我们的工具摆好了,其中包括镊子、机芯支架、三种不同尺寸的螺丝刀、放大镜和塑料指针。“一端将用于将组件置于最终位置,另一部分用于在另一个区域固定东西,”Eagle 说,我想补充“理论上”。

我看着他的 GMT-Master II,它的蓝色和红色插入物,当他用手梳理着他完美无暇的理发时。我喜欢他,但只是暂时的——因为我知道,在课程结束时,尽管我尽了最大努力在我们面前的任务中表现得体面,但他会认为我是个头疼的人。“我们和运动之间总是有一个工具,”他说,我羞愧地低下了头,知道在这种情况下,那个工具就是我。

作者边看边学。学分:橡树和奥斯卡

Eagle 提醒我们永远不要碰机芯。“没有机芯三明治,”他说,并解释说我们的手指上有油,油中含有酸,这对手表很不利,有人拿铜绿开玩笑,我们都笑了,包括我,还有这个标志着接下来五个小时(如果我不在那里,可能是四个小时)的最后一刻,我真正理解了发生了什么。

史蒂夫·伊格尔(Steve Eagle)是一个非常清晰和稳定的人。如果他是组织泰坦尼克号撤离的人,每个人都会活下来,他们也会继续成为手表爱好者,因为在他的清晰和组织能力中,他对手表的极度热情始终存在。他得到了 Oak & Oscar 制表师 Nathan Bobinchak 的协助,老实说,我并没有真正意识到 Bobinchak 参与了多少,直到我听了我为班级制作的录音并意识到 Bobinchak 正在帮助另一个七名学生,而 Eagle 正在帮助我。

HSNY 讲师史蒂夫·伊格尔(Steve Eagle)指导班级运动组装。学分:HSNY

我们正在研究的机芯是 ETA 6497,它在 1930 年代末和 40 年代用于怀表,现在用于更大的手表。这个机芯有79个部件,其中很多是螺丝。拆卸主要是(但不是全部)用正确尺寸的螺丝刀卸下小螺丝。螺钉是彩色编码的,或者至少是在等级上。

我们被要求在开始之前观察我们的手表。“它在滴答作响,”鹰说。“这向你证明它在你拥有它之前就已经起作用了。” Eagle 的 powerpoint 始终在其右上角的螺丝刀上显示颜色,以及我们应该对手表采取的操作的图表,以及除了螺丝刀之外,我们将使用哪些工具(如果有的话)执行该动作。

如果我的大脑能够在事物的绘图和事物本身之间建立更重要的关系,那就太好了。唉,我五年级的考试被证明是有先见之明的。我还是很糟糕。

不过,在 Eagle 的帮助下,我开始了。

我从棘轮上松开咔哒声,让表冠慢慢滑过我的手指,从而消除了齿轮系的能量。我在按住托盘叉桥的同时卸下了螺钉,并用我的镊子卸下了托盘叉桥和托盘叉。我了解到心轴是用钢制成的,是齿轮的中间部分,齿轮通常由黄铜制成,你使用的是心轴上的镊子,而不是齿轮。“即使是齿轮的一个齿上的划痕也会使机芯停止工作,”伊格尔告诉我们。伟大的。

作者看了又学了一些。学分:橡树和奥斯卡

接下来是棘轮螺丝、冠轮螺丝(逆时针旋转,原因与一些听起来有点耳熟的科学学科——物理学有关)、发条盒桥螺丝和发条盒桥,然后是设置机构手表的另一边。我们应该把所有的部分都放在一个看起来像画家调色板的小容器中,以使事情井井有条。我有这样做的所有意图,但后来我只是想跟上,我没有把我的部分放在任何特别的地方,我只是把它们放下,然后就足够了。显然,我完成了一个四步过程来移除轭弹簧,其中包括清理一个帖子。我和你一样感到震惊,我能做到这一点。我只相信它,因为它正在发生的记录。

接下来是分钟轮和设置轮。然后,我们必须松开调整杆螺钉,取出一些小齿轮,然后取出阀杆。这就是简单的部分,这甚至不是那么容易。

但这仍然比即将发生的事情容易得多。

拆表和装表的区别,有点像一见钟情和结婚几年离婚的区别。“很多人非常兴奋地拆开手表并说,‘嘿哇,这太有趣了,我非常擅长制表,’”Eagle 说。“但随后他们必须把东西放回去。”

说实话,把手表拆开并没有真正享受到那么多乐趣,而且从来没有告诉自己除了在最糟糕的时候失眠之外,我擅长其他任何事情,我实际上告诉自己,把它重新组装起来可能越变越好。如果没有别的,那就是一张白纸。

重新组装开始时颇有希望,更换了发条盒、中心轮和发条盒桥,它们似乎都有漂亮、清晰的隔间——在这里不需要太多思考——然后再回到表盘一侧。鹰希望我们告诉他我们为什么首先这样做。我没有最模糊的想法,令人欣慰的是,其他人也没有。显然,发条盒是为了支撑将上链杆固定在适当位置的小齿轮。我仍然不完全明白,但我可以看到它在理论上是有意义的。这就像,你不能只是拿着一本书,把它靠在墙上,然后指望它留在那里。你必须把它放在书架上。

专业提示:拧出螺丝比拧入更容易。在这里,我遇到的很多事情都涉及到无法查看我的零件是否正确对齐并准备好被拧入 – 然后,最重要的是,用镊子将小螺钉放入孔中的难度。“螺丝钉是非常社交的,”博宾切克说,尽管我试图从我的头发上松开放大镜上的电线,但我还是能享受这个比喻。“如果其中一个松动,其余的就会松动。”

在这部分的课堂上,有很多寂静,不时被我丢下螺丝、呻吟、再次捡起它们、呻吟的声音打断。广告

我将大炮小齿轮放在中心轮柱上,直到我听到它咔哒一声就位。我不知何故通过小齿轮得到了缠绕的茎,虽然我的一个小齿轮一开始是向后的,我不得不盯着它看一会儿才能理解这甚至意味着什么,因为老实说,如果它们不是,怎么会有人区分史蒂夫或内森(或房间里的其他人,但我除外)?

还记得卸下轭杆的四步过程吗?我也没有。但也有一个四步过程来重新安装它,而且它显然有效。

我们测试了上链机构,以确保它在一个位置上链而在另一个位置上设置。我的工作。这无疑是因为史蒂夫站在我旁边监督。擒纵轮、托盘叉和托盘叉桥使其重新回到手表中。我想我实际上参与了那个行动。我们做的最后一件困难的事情是将摆轮夹板、游丝和摆轮放回原处,用镊子夹住摆轮夹板并插入摆轮,摆轮正好以正确的角度悬挂在游丝上。只是正确的角度并不是我的事,我尝试了足够多的时间来感觉我已经尽了我的职责,然后当内森徘徊过去并且或多或少为我做到了时,我很高兴。

我敏锐地意识到自己是团队中唯一的女性,说真的,我感到愚蠢和羞愧。但大多数情况下,我很高兴能完成。

我喜欢把手表拆开再装回去吗?我真的不能说我做到了。我应该知道,一个充满机械倾向的学生的小组班——尤其是那些以相当不错的速度前进的学生——不一定是我享受这个过程的地方。我感到慌乱和沮丧,一旦一切像滚雪球一样滚雪球,我所能想到的就是拉文斯伍德火车站附近的泰国地方,当一切都结束后,我要去那里买些豆腐、糙米和茉莉花茶做Wordle。

我确实做到了,而且,尽管仪式低调,但我认为这顿饭是我的私人小毕业典礼。我不是班上最好的学生。事实上,我是最糟糕的。但我已经完成了。

当我坐在安静的餐厅里,当乌云密布,火车在头顶隆隆作响时,我想起了过去的一年。当我开始作为 HODINKEE 的常驻新手时,我对劳力士的唯一了解就是它是一块花了很多钱的手表。现在我知道 Datejusts 和 Submariners 以及 Hans Wilsdorf 和 Pepsi bezels。当我第一次开始时,手表收藏家迈克尔威廉姆斯告诉我他不喜欢皇家橡树,我就像 Roylot 一样?现在我去过皇家橡树拍卖会,我想知道,连同所有的人,那真的是卡尔拉格斐的皇家橡树吗?或者那只是很多quatsch?

我现在知道石英表除了不酷之外,有时实际上很酷。亚伯拉罕·宝玑真的很聪明。那个克里斯坦·惠更斯有一头卷曲的红头发。我可以拿瑞士人开玩笑,我认为这既能显示我的乐趣,也能表达我内心深处的真挚感情。当然,我可能无法在用镊子夹住摆轮桥的同时将摆轮整齐地举起进入机芯,但我尝试了六次。我个人可能不知道该怎么做,但我知道如果可以的话,我会怎么做。

当我还是个孩子的时候,我花了很长时间才理解代数。我是全班最差的学生,但我每天放学后都学习,最后一个灯泡亮了,我想,哇,这真的很容易。在不知不觉中,我的微积分很差,最终也没那么难。有一天,在不远的将来,我可以像做蛋糕一样把手表放在一起。与此同时,我问史蒂夫伊格尔是否说他愿意给我一个 C,他说他愿意。你想和一个叫史蒂夫·伊格尔的人争论吗?我不!

Cs 获得学位。这个练习的重点——无论是芝加哥的这个特定课程还是我的新手项目,总的来说——永远不会成为一名制表大师。探索一个外行人如何能够带着一点好奇心,获得足够的基础知识来爱上手表。按照这个标准,整个努力取得了巨大的成功。

因此,应 HODINKEE 的邀请,我决定退出本专栏并全职加入。我将与詹姆斯、丹尼、洛根、诺拉以及许多其他支持我并培养我热情的优秀员工一起写作。我会像你一直在读的那样写个人资料和长篇体验论文。我也会写动手评论。我会采访收藏家。或许,我会成为一名收藏家。(我仍然想要那个该死的Tutti Frutti。)我不会假装知道的比任何人都多,但我也不会为知道的少而道歉。如果这个专栏证明了什么,那就是手表世界有更多的声音空间——更多的观点。

所以我们开始吧。你们所有一直在说“哦,来吧,放弃表演,你不再是新手了”的读者几个月来一直在给我太多的信任,但现在我们终于同意了。这是真的。我不是。